Mainz, 04.03.2025 – Der 4. März ist internationaler HPV-Tag. In der nachfolgenden Information geben wir Informationen zur HPV-Infektion und einen Einblick in die aktuelle onkologische Situation von HPV-bedingten Krebsarten in Rheinland-Pfalz.

Infektion mit HPV – Risiko für Krebs erhöht

Das Humane Papillomvirus (HPV) gehört zu einer Gruppe von Viren, von denen einige Typen mit der Entstehung von Krebs in Verbindung gebracht werden. HPV ist eine der häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen weltweit. Es gibt über 200 verschiedene HPV-Typen. Man unterscheidet HPV-Typen mit niedrigem Risiko (HPV low risk, zum Beispiel HPV 6 und 11, die zum Beispiel Feigwarzen verursachen) und mit hohem Risiko (HPV high risk, zum Beispiel 16,18,31,45). Die Hochrisikogruppe erhöht das Risiko für bestimmte Krebsarten.

Die bekannteste Krebsart im Zusammenhang mit einer HPV-Infektion ist der Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom). 95 bis 97% der Zervixkarzinome sind mit einer HPV-Infektion der Hochrisiko-Typen assoziiert. Hier sind vor allem HPV-Typ 16 und 18 zu nennen. Aber auch 31 und 45 sind sehr gefährlich, weil sie vor allem den sehr aggressiven Gebärmutterhalskrebs auslösen, der von den Drüsenzellen ausgeht.

Eine persistierende HPV-Infektion kann im Verlauf der Jahre die Zellen des Gebärmutterhalses verändern. Dies beginnt mit Krebsvorläuferstufen, sogenannte cervikale intraepitheliale Neoplasien (CIN). Im Laufe der Zeit kommt es dann bei ca. 2-3% der persistierenden HPV-Infektionen zum manifesten Krebs. Diese Zeitspanne kann Jahre bis Jahrzehnte dauern. Allerdings kann die Entstehung des Karzinoms auch schneller voranschreiten, wenn die HPV high risk Viren das Drüsenepithel des Gebärmutterhalses befallen. Da hier das Eindringen für die Viren einfacher ist als beim Plattenepithel.

In Deutschland erkrankten im Jahr 2022 4388 Frauen (Referenz: Zentrum für Krebsregisterdaten) an einem Zervixkarzinom. Die Häufigkeit variiert weltweit zwischen fünf pro 100.000 Frauen pro Jahr (Spanien) und 45 pro 100.000 Frauen pro Jahr (Kolumbien). Weltweit erkrankten im Jahr 2022 ca. 660.000 Frauen am Zervixkarzinom. Das Zervixkarzinom ist somit die vierthäufigste Krebserkrankung weltweit. Die Mehrzahl der Frauen mit Zervixkarzinom leben in Ländern der Dritten Welt, wo keine regelmäßigen Vorsorgen oder prophylaktische Impfungen erfolgen. Im Jahr 2022 starben ca. 350.000 Frauen weltweit an dieser Erkrankung (Referenz: WHO). Das Zervixkarzinom ist in Deutschland das zwölfthäufigste Karzinom der Frau mit einem prozentualen Anteil an allen Krebsneuerkrankungen in Deutschland 2020 mit 2,0% (Referenz: Krebs in Deutschland 2019/2020).

Neben dem Zervixkarzinom kann HPV auch mit anderen Krebsarten in Verbindung gebracht werden. Diese Krebsarten betreffen auch Männer.

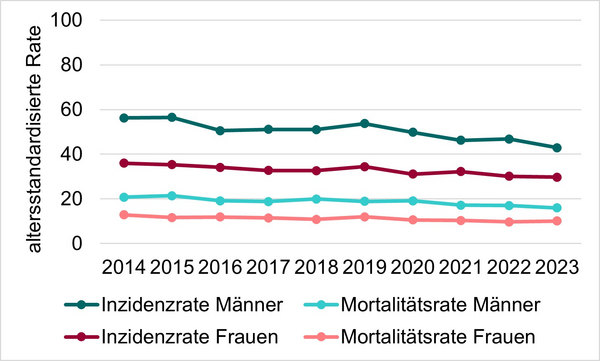

Abbildung 1 zeigt die altersstandardisierte Inzidenzraten in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2014-2023 von Zervix-, Vulva- und Vaginalkarzinomen der Frau sowie Peniskarzinomen bei Männern. Für alle Tumoren sind derzeit etwa gleichbleibende bis abnehmende Raten zu beobachten.

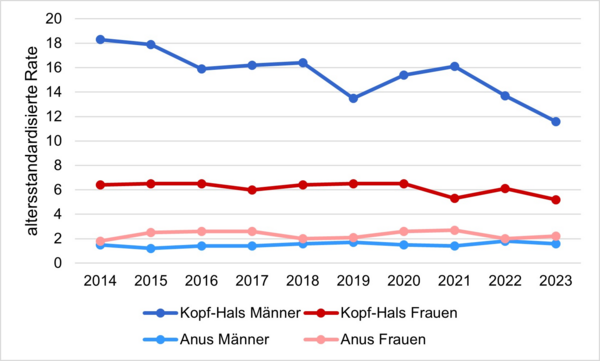

In Abbildung 2 finden sich Tumorarten, die ebenfalls mit HPV in Verbindung gebracht werden und bei beiden Geschlechtern auftreten können. Kopf-Hals-Tumoren sind bei Männern deutlich häufiger als bei Frauen. Für beide Geschlechter sind eher abnehmende Raten zu beobachten. Anuskarzinome sind insgesamt sehr selten und treten bei Frauen etwas häufiger auf als bei Männern. Die Raten zeigen in den letzten Jahren nur leichte Schwankungen.

Zwischen einer HPV-Infektion und einer Krebserkrankung vergehen in der Regel viele Jahre. Aus diesem Grund wird sich ein möglicher positiver Einfluss der HPV-Impfung auf die Inzidenzraten erst im Laufe der kommenden Jahre zeigen.

Risikofaktoren

Die Risikofaktoren für eine HPV-Infektion und deren Persistenz sind wechselnde Geschlechtspartner, erster Geschlechtsverkehr in jungen Jahren, mangelnde Sexualhygiene, andere Genitalinfektionen, Immunschwäche (z.B. HIV), niedriger sozioökonomischer Status. Weitere Co-Risikofaktoren wie Rauchen, Adipositas, frühe erste Menstruationsblutung und viele Schwangerschaften sind hier ebenfalls zu nennen.

Programm zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, wie der Pap-Test und der HPV-Test, sind wichtig, um frühzeitig Veränderungen am Gebärmutterhals zu erkennen, die auf ein erhöhtes Krebsrisiko hinweisen können.

Seit 2020 unterscheidet sich die Krebsvorsorge vom Zervixkarzinom je nach Alter:

- Frauen zwischen 20 und 34 Jahren: 1 mal pro Jahr kann eine zytologische Untersuchung mittels Pap-Test einschließlich einer klinischen gynäkologischen Untersuchung wahrgenommen werden.

- Frauen ab 35 Jahren: Im Rahmen der jährlichen Vorsorge wird alle 3 Jahre eine Kombinationsuntersuchung aus Pap-Abstrich und HPV-Test einschließlich einer klinischen Untersuchung durchgeführt.

- Unabhängig vom organisierten Programm können Frauen wie bisher jährlich eine klinische gynäkologische Untersuchung wahrnehmen, soweit diese nicht bereits im Rahmen des Programms erfolgt ist.

Gesetzlich krankenversicherte Frauen im Alter von 20 bis 65 Jahren werden zusätzlich alle 5 Jahre persönlich und regelmäßig durch eine Patienteninformation über dieses Programm zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs informiert.

Die Krebsfrüherkennungsuntersuchungen können auch unabhängig von den Anschreiben der Krankenkassen und über das 65. Lebensjahr hinaus innerhalb der vorgegebenen Abstände in Anspruch genommen werden. (Referenz: Gemeinsamer Bundesausschuss)

Prävention durch Impfung

Eine der effektivsten Methoden zur Prävention von HPV-assoziierte Krebsarten ist die HPV-Impfung. Die Impfstoffe schützen vor den häufigsten Hochrisiko-HPV-Typen und werden empfohlen, um das Risiko eines Zervixkarzinoms und anderer HPV-bedingter Krebsarten zu verringern. Die HPV-Schutzimpfung gibt es seit 2007. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung für Mädchen und seit 2018 auch für Jungen im Alter von 9 – 14 Jahren. Die Impfung wird idealerweise vor dem ersten Geschlechtsverkehr verabreicht, kann aber auch später sinnvoll sein.

Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten sind notwendig. Bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Impfstoffdosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich. (Referenz: Epidemiologisches Bulletin vom RKI 26/2018 vom 28.6.18 und Epidemiologisches Bulletin vom RKI 4/2025 vom 23.1.25)

Referenzen:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer

Krebs in Deutschland 2019/2020

Epidemiologisches Bulletin vom RKI 26/2018 vom 28.6.18 und Epidemiologisches Bulletin vom RKI 4/2025 vom 23.1.25